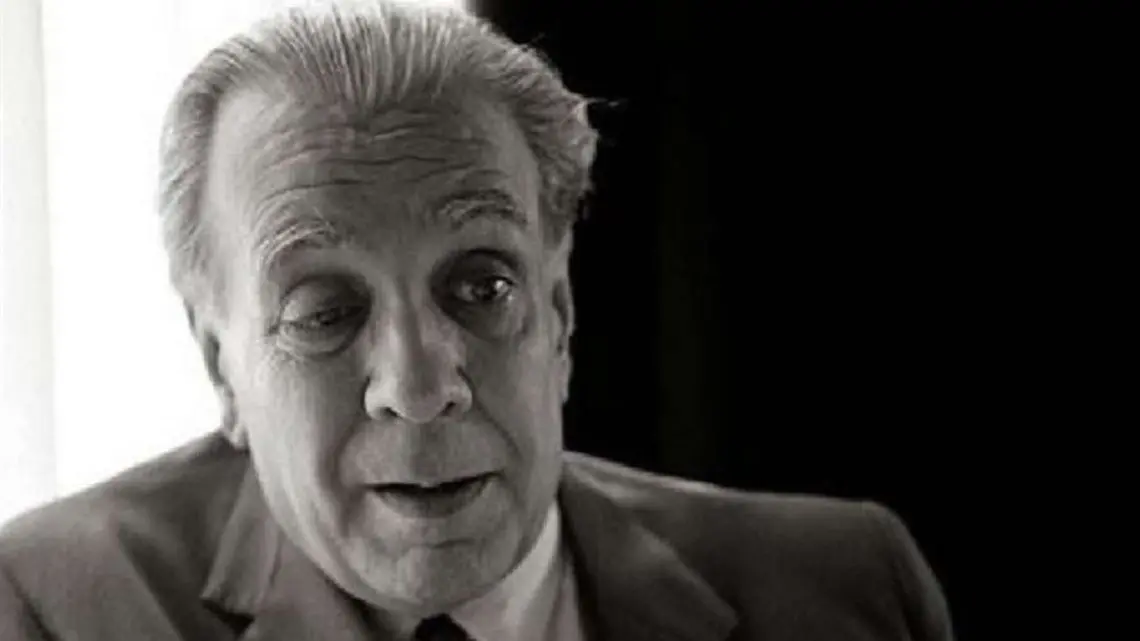

Jorge Luis Borges sorprendió a todos los presentes al asistir a la audiencia en el Palacio de Tribunales. Fue la primera y última vez que se acercó a escuchar un juicio oral, afirmando después haber estado en la declaración de uno de los sobrevivientes del excentro de detención, tortura y exterminio Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura de 1976.

Su elección no fue casual; Borges podría haberse presentado en el día de los alegatos de la defensa, durante la lectura del fallo, o bien haber asistido a escuchar a más de una de las partes. Sin embargo, con casi 86 años, el 22 de julio de 1985, decidió estar presente en el momento en que Víctor Melchor Basterra, un obrero gráfico y militante de base peronista, dio su testimonio en el Juicio a las Juntas.

Basterra había sido secuestrado en 1979, junto a su esposa y su hija de dos meses, en su hogar. En la ex ESMA fue sometido a golpes y a la picana eléctrica durante su detención ilegal, que no concluyó con el regreso a la democracia, sino que se extendió hasta agosto de 1984, ya que continuó bajo amenaza y vigilancia de la Prefectura.

Tras escuchar la declaración que se prolongó durante varias horas, el escritor argentino se retiró profundamente impresionado, antes de que concluyera. Al salir, el reportero del Diario del Juicio cuenta que se generó un revuelo entre los periodistas sobre lo que había dicho Borges. No fue necesario preguntarle: horas después dejó constancia de su perspectiva en una nota publicada por la agencia EFE y el diario El País de España.

Lo expresado en el texto ha dejado una huella imborrable en la historia argentina y en su recorrido personal. Borges, quien al principio saludó la dictadura de Jorge Rafael Videla y se reunió con él, ya había comenzado a desandar ese camino al suscribirse en 1980 a la primera solicitada de las Madres de Plaza de Mayo. En 1983, además, se había encontrado con el expresidente Raúl Alfonsín, lo que evidenció su claro apoyo.

El texto de Borges luego de escuchar la declaración de Víctor Basterra:

“He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana sometida interminablemente a ese milagro atroz que es el dolor físico. Sin embargo, ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas; estos luego le dirían que no se preocupara, porque al final, cualquier hombre puede declarar cualquier cosa después de algunas sesiones. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que eran su pan de cada día. Doscientas personas lo escuchábamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que aquellos que entran no pueden salir nunca. De este o el otro lado de los barrotes, siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital; ejercerla o sufrirla es alcanzar una suerte de horrorosa insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios; el mártir, con quien ha encendido la pira. La cárcel es, en definitiva, infinita.

De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, me referiré a aquella que más me impactó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaban a todos los presos a una sala donde nunca habían estado. No sin asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Luego llegaron los manjares (repito las palabras del huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y eran conscientes de que al día siguiente serían torturados nuevamente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya mencioné, una especie de inocencia del mal.

¿Qué pensar de todo esto? Personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: “Somos los anunciados, los previstos, / si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente; / y antes de ser, ya son, en esa mente, / los Judas, los Pilatos y los Cristos”.

Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y, de algún modo, convertirse en su cómplice.

Resulta curiosamente observable que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, ahora quieran acogerse a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, sin duda de manera desinteresada, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.” Borges, 1985.

LM/ML