Por quinto mes consecutivo, en agosto, el promedio de los precios en la economía experimentó un aumento notablemente inferior a la variación del tipo de cambio. Este fenómeno se interpreta como una etapa de deflación en dólares en Argentina o, en otros términos, como un incremento en el índice de tipo de cambio real multilateral para el exportador.

La situación cobra especial relevancia: desde la firma del acuerdo con el FMI en abril de 2025 y el inicio de la denominada fase 3 del plan económico, consultoras locales y analistas de bancos internacionales han estado observando de cerca este asunto. La gran preocupación reside en la apreciación del peso, que podría impactar negativamente en la acumulación de reservas del Banco Central.

Tomando como índice base 100 a mediados de 2015, al inicio del gobierno de Mauricio Macri (que promedió 102 unidades), el valor se disparó a más de 160 puntos el 14 de diciembre de 2023, tras un mínimo de 74,5 que heredó de la gestión de Alberto Fernández, la cual había tenido un promedio de 104,7 puntos. Luego, cayó a 78 cuando el ministro Luis Caputo firmó el nuevo acuerdo con el FMI, el 8 de abril de 2025, y desde entonces mostró una recuperación sostenida, posicionándose en poco más de 100 unidades desde el último miércoles, promediando más de 92 puntos en 21 meses de presidencia de Javier Milei.

Varios analistas advierten sobre los efectos del ajuste fiscal, evidentes en la caída del consumo de bienes básicos y el estancamiento de la actividad económica que siguió a la recuperación registrada hasta abril.

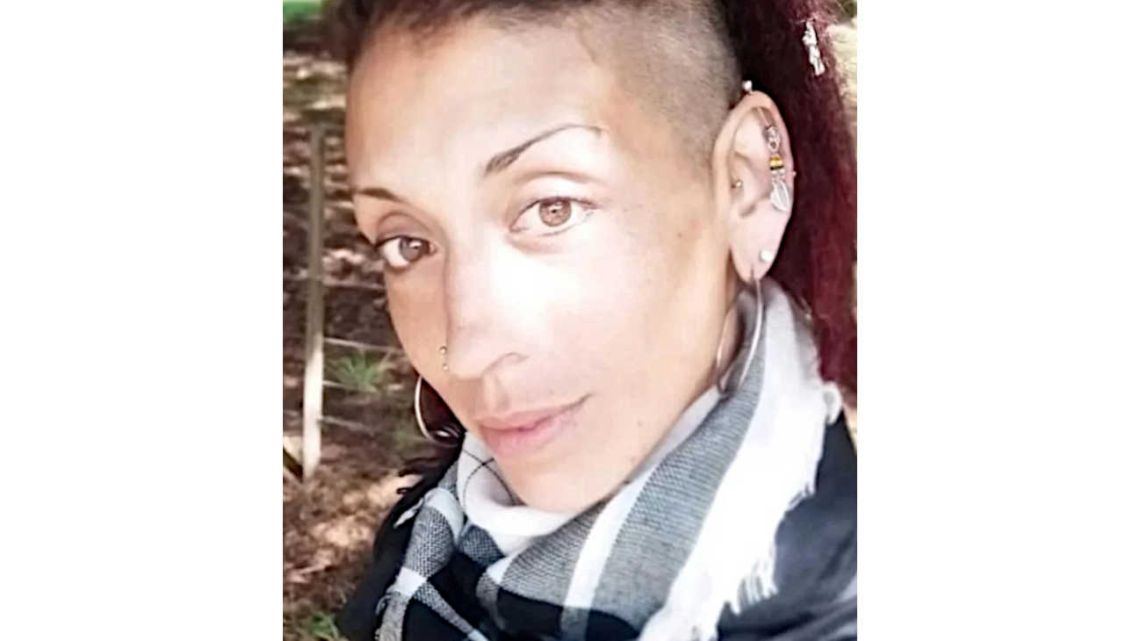

En este contexto, Infobae entrevistó a Gustavo “Lacha” Lázzari, empresario pyme y economista, conocido por su enfoque “de academia y adoquín, donde la fábrica es un posgrado”, para profundizar en la coyuntura tras los resultados electorales en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y sus implicancias en la política económica y las expectativas empresariales.

— Después de las elecciones legislativas del domingo y la reacción de los mercados, ¿qué impacto espera observar en la economía real?

— La economía real está marcada por dos tendencias. Una de largo plazo, relacionada con la perspectiva de un posible cambio de régimen iniciado en 2023, y otra relacionada con una coyuntura económica muy dura, resultado de un proceso lógico: el cambio nunca iba a ser simple ni sencillo. Además, hay que considerar las inconsistencias de la tasa de interés, que alcanzó niveles insostenibles.

“El resultado de la elección, sorpresivo por la diferencia, suma incertidumbre sobre el apoyo real a este viraje económico. Habrá que esperar a octubre para saberlo.”

El resultado electoral, sorprendente por la diferencia, genera incertidumbre respecto al apoyo real a este viraje económico. Habrá que esperar a octubre para conocerlo, y esa definición es crucial. La economía real está expectante: paralizada por el corto plazo y a la espera de una señal sobre el futuro.

— Desde su experiencia como empresario recorriendo rutas nacionales y provinciales, especialmente en Buenos Aires, ¿qué cambios ha percibido en los últimos dos años que le hayan llamado particularmente la atención?

— He observado un freno en la actividad y un deterioro evidente de la competitividad. Sin embargo, persiste un notable espíritu de resiliencia y búsqueda de eficiencia por parte del sector pyme, que enfrenta más presiones regulatorias y fiscales. En muchas áreas, la infraestructura ha empeorado, dificultando la producción y el transporte.

— ¿Considera acertado que el Presidente haya reafirmado el rumbo de políticas como la solidez fiscal, la restricción monetaria y la flotación cambiaria dentro de un rango amplio, sin intervención del BCRA?

— Desde mi perspectiva, el Presidente actuó correctamente al confirmar el rumbo y la orientación económica. Es esencial distinguir entre instrumentos y objetivos. Los objetivos de una economía abierta, capitalista, con un Estado acotado y fuerte actividad privada deben ser ratificados post elección, independientemente del resultado.

— ¿Le parece saludable que el principal acceso al crédito bancario de las empresas sea a través de adelantos para giros en descubierto y descuentos de documentos?

— El acceso al crédito debe ser gradual. En un primer momento, las primeras líneas se destinaron al sector agropecuario, luego a hipotecas y posteriormente al consumo. Aún no llegan en volumen suficiente a las pyme y empresas para capital de trabajo, salvo algunas líneas muy cortas y a tasas incompatibles con la rentabilidad. Lamentablemente, esto es, en un primer momento, inevitable.

Veníamos de créditos subsidiados y prácticamente inaccesibles para la mayoría. La normalización es compleja y lenta. Justo cuando los bancos empezaban a acercarse más a las pyme, se implementó el ajuste monetario: aumento de encajes, menor capacidad de préstamo y, en consecuencia, aumento de tasas. Esto complicó aún más la situación.

“Veníamos de créditos subsidiados a dedo e inaccesibles para la mayoría. La normalización es compleja y lenta.”

Las líneas para capital de trabajo mediante descuento de documentos y sobregiros son importantes, pero insuficientes. Las pyme requieren líneas a largo plazo, con períodos de gracia, tanto para inversión como para reestructuración de pasivos.

— ¿Qué opinión tiene sobre las elevadas tasas reales de interés aplicadas a estas líneas, considerando su corto plazo y la posibilidad de ser interrumpidas de manera inmediata?

— En contextos de incertidumbre, volatilidad y tasas altas, el crédito sufre. Quien debe conceder préstamos al sector privado halla en los instrumentos públicos una rentabilidad superior, que no puede ofrecer un emprendimiento productivo.

Quien debe solicitar crédito se retira del mercado: la posibilidad de quiebra es real. Así, el crédito se resiente, generando ruido en la cadena de pagos. La incertidumbre termina trasladándose al crédito comercial entre empresas, y de ahí a la actividad, solo hay un paso.

— Hace un año, usted dijo a Infobae que “Argentina tiene destino de dólar barato porque tenemos costos adelantados”. Sin embargo, hoy muchos economistas sugieren que el Gobierno debería permitir una mayor flotación del tipo de cambio y que el dólar suba. ¿Cuál es su posición ante este debate?

— La competitividad no la otorga el tipo de cambio, sino la capacidad de producir bienes y servicios a costos razonables. Es un tema de productividad física, no monetaria. La devaluación no es más que un atajo, casi un placebo; pronto, los precios suben y el supuesto efecto competitivo se desvanece.

Argentina debe atraer capitales para reconstruir su infraestructura y base industrial. No hay alternativa: hay que trabajar en los costos. Los atajos son cada vez menos efectivos y no sustentables. Claramente, siempre apoyaré un tipo de cambio totalmente libre, para poner fin a esta discusión absurda.

— En la misma línea, ¿a qué atribuye la creciente demanda de bajar la presión tributaria, considerando que salvo por las retenciones a las exportaciones, los principales impuestos distorsivos provienen de provincias y municipios?

— Bajar los costos implica trabajar sobre impuestos nacionales, provinciales y municipales, pero también sobre todos los componentes del costo argentino: regulaciones, cargas laborales, infraestructura, acceso al financiamiento e incluso la inseguridad, que genera un alto costo económico.

La reforma tributaria es uno de los aspectos más relevantes. A nivel internacional, seguimos con una de las presiones fiscales más altas del mundo. El Gobierno tiene una estrategia de reducción de gravámenes: esto es una gran noticia, considerando que venimos de gestiones que evitaban reconocer el peso de los impuestos. Sin embargo, para el Gobierno, bajar impuestos es un resultado del superávit fiscal; a medida que este se consolide, habrá espacio para reducir tributos.

“La competitividad no la da el tipo de cambio, sino la capacidad de producir bienes y servicios a costos razonables. Es un tema de productividad física, no monetaria.”

Dado que el régimen es federal, existen tres niveles con tres esquemas de impuestos que requieren transformación, especialmente Ingresos Brutos: es alto (el 10% del costo de los alimentos son IIBB), grava el valor agregado y genera saldos acumulados a tasa cero, desfinanciando empresas. Muchas tienen más saldos de Ingresos Brutos que calificación bancaria, lo cual es insólito. Es cierto que los tributos más distorsivos son los provinciales y municipales.

Falta una presión desde el sector privado sobre estos puntos. Las reducciones de impuestos a nivel nacional han generado grandes resultados.

La baja de retenciones permitió organizar y potenciar los sectores afectados. La eliminación de retenciones a economías regionales, al maní, la exportación de lácteos y carnes ha mostrado resultados positivos en cuanto a mayores exportaciones. La eliminación del Impuesto PAIS fue clave para regular el suministro de insumos y disminuir costos.

— Desde su perspectiva como economista y empresario, ¿cómo evalúa el impacto de políticas como la baja de retenciones, la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de aranceles de importación sobre la competitividad de las empresas?

— Creo que los argentinos no valoramos cuán competitivos somos. Hay que observar lo que hemos naturalizado por no involucrarnos en la gestión pública. Jamás hemos visto:

- Un coreano produciendo sin educación,

- Un yanqui sin financiamiento,

- Un alemán haciendo trámites interminables,

- Un suizo anticipando IIBB en Ginebra,

- Un italiano sin insumos importados,

- Un MIT liquidando un CM 05,

- Un australiano pagando tres seguros por camión,

- Un japonés esquivando baches en rutas nacionales,

- Un quesero holandés sorteando bloqueos gremiales,

- Un minero canadiense negociando con mafias en Vaca Muerta,

- Un pyme chino pagando juicios laborales.

No obstante, toda pyme argentina enfrenta a diario estos desafíos. Me atrevo a afirmar que, tanto como los recursos naturales, la resiliencia de nuestro empresariado es una de las principales ventajas competitivas del país.

— Diferentes economistas y sectores empresariales piden una “recalibración” del plan de estabilización, a pesar de logros como la eliminación del déficit fiscal, la baja acelerada de la inflación, las reducciones de pobreza y deuda, el aumento del crédito y la recuperación de reservas. ¿Coincide con este reclamo? ¿Qué ajustes serían necesarios?

— Quienes piden recalibrar están solicitando cambios en la banda cambiaria o incluso liberar el mercado. Ese es el objetivo: la fluctuación plena eliminaría la discusión sobre el valor del dólar. Tras las elecciones, el enfoque debe ser frenar cualquier inestabilidad. Un cambio de reglas en medio de un clima electoral es arriesgado.

— El equipo económico presentará en breve las bases del Presupuesto 2026. ¿Qué elementos clave considera que debería incluir para potenciar el crecimiento económico? ¿Qué rol debería desempeñar dicho presupuesto, según su experiencia?

— Conceptualmente, la Ley de Presupuesto define tres aspectos:

- Los lineamientos y prioridades de gestión: qué partidas se priorizan y cuáles se postergan reflejan las verdaderas prioridades.

- Es una autorización de gasto y una estimación de ingresos: es fundamental, porque es el instrumento mediante el cual los representantes autorizan al Ejecutivo a recaudar y gastar recursos en programas específicos.

- Muestra los criterios de crecimiento e inflación, que muchos analistas utilizan como predictores del rumbo económico.

— ¿Cómo interpreta usted el impacto del contexto internacional, y en particular de la política arancelaria de Donald Trump, sobre la economía argentina?

— La gestión de Donald Trump presenta dos problemas severos: un nivel arancelario promedio superior al que encontró, y una creciente incertidumbre comercial. La capacidad para subir o bajar aranceles -hasta el 50%- y el grado de arbitrariedad dejan sin referencias de precios a largo plazo.

“La capacidad de Donald Trump para subir o bajar aranceles -hasta el 50%- y el nivel de arbitrariedad deja sin referencias de precios a largo plazo.”

Es importante recordar que “el arancel de un país grande puede ser una retención a las exportaciones de un país pequeño”: para mantener sus ventas a Estados Unidos, los exportadores argentinos se han visto obligados a bajar precios, asumiendo así el impuesto.

Los cierres y aumentos arancelarios a India, Brasil y, en su momento, China, generan excedentes que pueden destinarse a otros mercados, complicándonos aún más. En resumen, este escenario arancelario, junto a la imprevisibilidad, obstaculiza el modelo de economía abierta y competitiva que aspiramos.

Anoto un apunte. Sin duda hay intereses geoestratégicos que me superan. Sin embargo, un buen pretexto es importante para justificar, pero no transforma un vicio en virtud.

— ¿Qué espera, como empresario y economista, para la segunda mitad de la gestión de Javier Milei?

— Espero que la segunda mitad sea el período de grandes reformas fiscales y laborales, un requisito esencial para aliviar a las pyme y sentar las bases de una competitividad genuina, sin atajos ni trampas.

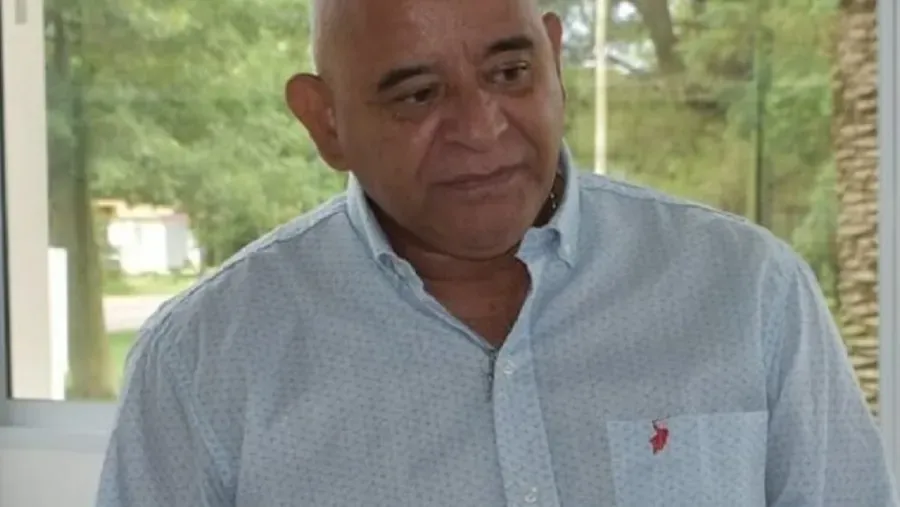

Fotos: Maximiliano Luna