En febrero de este año, la Secretaría de Educación de la Nación fijó el salario mínimo docente para el cargo de maestro de grado común con jornada simple sin antigüedad (o su equivalente en horas cátedra) en $500.000, donde no hubo paritarias para actualizar esos valores. Como referencia, en el mismo período para no ser pobre, según datos del INDEC, una familia tipo necesitó $1.057.923, mientras que la canasta de indigencia fue de $468.108.

“En la provincia de Buenos Aires, en febrero el salario docente se ubicaba en $591.762,55 para jornada simple sin antigüedad y casi el doble en jornada completa. En CABA, $704.017 para el cargo de maestro de grado jornada simple y de $1.408.034 para jornada completa. Santa Fe es una de las provincias que más perdió en su región y Mendoza pese a los múltiples ‘incentivos’ al salario -ítem Aula, Incentivo a la Dedicación Docente, Incentivo a la Especialización-, también tiene el valor salarial más bajo de la región cuyana siendo el mínimo garantizado de la provincia de $610.000 para maestras con 11 años de antigüedad. Este cuadro no varió mucho hasta hoy”, repasó De Luca sobre la realidad salarial de los maestros en el país.

En ese sentido, De Luca señaló que “trabajando jornada completa, con suerte, el salario docente es de pobreza. Lo que lleva a que una parte sustantiva de la docencia recurre al pluriempleo fuera del sector educación, en general, bajo la forma de ‘changueo’”.

El golpe del recorte del Gobierno en recursos se sintió con mucha fuerza. Según datos que aportó CIECS, en el país las provincias financian $750 sobre cada $1.000 que se destinan a educación. “Comparado con la región, el salario docente promedio -medido en dólares- es la mitad del brasilero y la cuarta parte del que perciben sus pares colombianos. Nuestros docentes son los peores pagos en la región, teniendo titulación superior a las de otros países latinoamericanos”, añadió De Luca en diálogo con Ámbito.

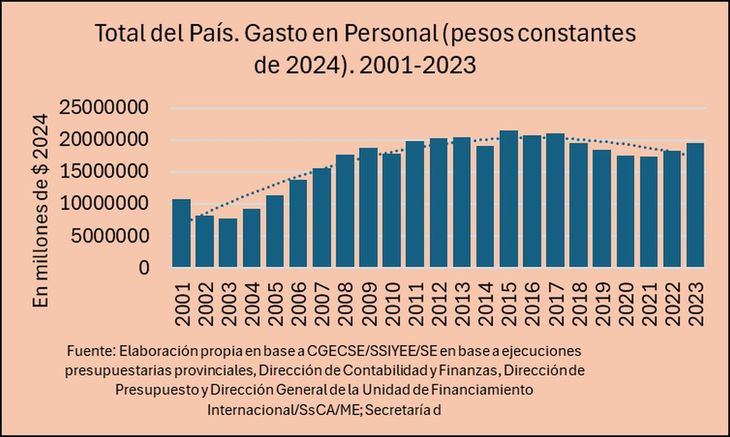

Entre 2023 y 2025, de acuerdo al análisis de CEICS, el gasto en educación efectuado por Nación cayó de 1,48% del PBI a 0,88%, lo que implica: sistema universitario, FONID, Fondo Compensador -ambos inciden en el salario docente-, conectividad, distribución de libros, formación continua, entre otros ítems. “El cuadro no parecería mejorar para 2026 y ya entre 2023 y 2024 acumula una reducción del 40% en el gasto”, advirtió De Luca.

“Ese ritmo se observa en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Tiene algunas variaciones, claro, pero no alteran esa dinámica general. Si consideramos que el 80% del gasto educativo se concentra en ‘personal’, menos del 3% en bienes y entre un 12 y 13% en transferencias al sector privado para afrontar, en su mayoría, pago de salarios. Tal vez el lento pero sostenido deterioro de la sociedad argentina tenga algo que explicarnos de este proceso que atraviesa nuestra educación”, reflexionó.

Financiamiento universitario

La situación en las universidades es preocupante, no solamente por los recursos destinados a salarios e infraestructura, sino también por los fondos que financias programas de investigación y servicio a la comunidad (lo que se denomina extensión universitaria), uno de los pilares de la educación superior en el país.

Para Javier Curcio, profesor e investigador (AFISPOP IIEP – UBA CONICET) “el veto presidencial expone las tensiones existentes entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la preservación de la educación superior como política estratégica de desarrollo”.

La Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente aprobada en agosto pasado en el Congreso y vetada este miércoles por MIlei, tenía por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario a través de la actualización del valor real del presupuesto de las universidades nacionales, la recomposición salarial y el aumento de las becas”, resumió Curcio, quien aporta un dato que rompe con los argumentos del gobierno de Milei sobre el desequilibrio fiscal de la medida.

“Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PIB. Se trata de un esfuerzo relevante, aunque no desmesurado en comparación con otros rubros del gasto público afrontados por el Gobierno”, dijo el especialista a este medio.

De acuerdo a los informes y relevamientos que mes a mes realiza la AFISPOP IIEP – UBA, desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo en 2005, los recursos destinados al nivel superior educativo provenientes del Sector Público Nacional “mostraron una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo de 0,84% del PIB en 2017”. Desde entonces comenzó “un sendero descendente que lo posicionó en 0,72% del PIB en 2023 y en 0,57% en 2024”, afirmaron.

Al respecto, Curcio alertó que esta baja en el financiamiento remite a niveles de hace 20 años en materia de presupuesto destinado a las universidades. “Los datos del presupuesto vigente para 2025 (que fue prorrogado del ejercicio anterior sin contar con la aprobación del Congreso por segundo año consecutivo) señalan una proyección equivalente a 0,50% para 2025, de mantenerse los créditos actuales que no contemplan la recomposición dispuesta por la mencionada Ley”, explicó.

“Dicho en otras palabras, en los últimos ocho años el esfuerzo relativo del Estado para financiar a las universidades nacionales se habrá reducido en una proporción equivalente al 40% del máximo observado en 2017, retrotrayendo el nivel de inversión al de hace dos décadas”, remarcó el docente e investigador.

Día del maestro: el ranking de salarios en las provincias

Tomando en cuenta el relevamiento del Informe Indicativo del Salario Docente elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación, cuya última información contiene datos de marzo de este año, se puede vislumbrar la situación de los salarios docentes a lo largo y ancho del país. El reporte oficial muestra cómo es la evolución salarial de los trabajadores de la educación, la composición del ingreso (componentes remunerativos vs no remunerativos), cuánto ganan los maestros según cada provincia y los bonos/extras adicionales que reciben como complemento en sus haberes.

El relevamiento toma como referencia el sueldo bruto de un Maestro de Grado con 10 años de antigüedad (MG10) -al mes de marzo de 2025- y expone cuáles son las jurisdicciones que encabezan la lista con los mejores salarios como aquellas que se ubican entre las que menos salarios pagan.

Salario docente: las cinco provincias con salarios más altos

Los salarios más altos se encuentran en el sur del país y en la Patagonia, donde la incidencia del costo de vida y los adicionales regionales empujan los haberes por encima del promedio nacional:

- Tierra del Fuego: $1.330.376 (el más alto del país)

- Santa Cruz: alrededor de $1.300.000

- Neuquén: $1.300.000 (con el sueldo básico más alto a nivel nacional)

- Río Negro: $1.184.371

- La Pampa: $965.725

Salario docente: las cinco provincias con salarios más bajos

En el otro extremo, varias provincias del norte y el litoral presentan salarios docentes sensiblemente más bajos, incluso por debajo de los $900.000 brutos mensuales.

- Catamarca: $663.920 (el más bajo del país)

- San Juan: $731.254

- Misiones: alrededor de $740.000

- Entre Ríos: $852.288

- Corrientes: $852.381

Provincias con mayores aumentos de salario docente

El informe también midió la evolución de los sueldos al momento de su publicación. De este modo, las jurisdicciones que mostraron mayor porcentaje de recomposición salarial son:

- Santiago del Estero: +181%

- Mendoza: +102%

- San Juan: +102%

- Jujuy: +96%

- Tierra del Fuego: +87%

Brechas salariales que preocupan

Las diferencias son notorias: mientras un maestro fueguino con 10 años de antigüedad supera la cifra de $1.300.000, su par catamarqueño apenas llega a los $660.000. Las cifras no solo marcan un contraste regional, sino que también impacta en la oferta para atraer y retener docentes, en un contexto donde la educación sigue siendo una de las principales demandas sociales.

En el Día del maestro, los números del informe funcionan como un recordatorio de que, más allá de los discursos, el reconocimiento a la tarea docente todavía está fuertemente condicionado por la cuestión de los salarios y el acompañamiento de políticas educativas efectivas para que los estudiantes acumulen aprendizajes efectivos y con valor para su futuro.