Las transformaciones del empleo —tecnológicas, estructurales y culturales— desafían en todo el mundo las formas tradicionales de representación obrera. En Argentina, la caída de la sindicalización, la precarización laboral y la desarticulación política del peronismo ponen en riesgo a la cgt-elegira-a-sus-nuevas-autoridades-este-miercoles-a-traves-de-un-congreso.phtml">Confederación General del Trabajo (CGT), que, al igual que el Partido Justicialista (PJ), atraviesa hoy una profunda crisis de orientación.

Cristina Kirchner advirtió recientemente, mediante un documento de balance electoral en sus , que el gobierno de Javier Milei impulsa una “ofensiva para romper el peronismo y el campo nacional y popular”, destinada a convertir a la Argentina en una “factoría” y a debilitar su tejido político y social. En ese mismo análisis criticó la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales, una estrategia que alcanzó indirectamente a dirigentes sindicales que lo respaldaron.

El Gobierno salió reforzado en las urnas, con un respaldo que le permitirá intentar avanzar con su programa de reformas. Es plausible que la reforma laboral que impulsa el oficialismo persiga, además de la transformación productiva, la desarticulación de estructuras sindicales. Economistas de distintas corrientes han señalado que resulta poco habitual aplicar una reforma de fondo en un contexto de recesión y caída de la producción y el consumo como el actual; por eso, si se aprobara, podría terminar siendo una reforma atenuada por la falta de apoyo en un escenario recesivo.

Tras el triunfo electoral, el Gobierno busca insistir con su agenda, cuyo eje central es la reforma laboral. Sin embargo, una reforma de este tipo —aplicada en un marco de recesión— podría, en una primera etapa, aumentar el desempleo si no se acompaña con políticas que reactiven la producción y el consumo; por ello, históricamente estos cambios suelen impulsarse en períodos de crecimiento económico.

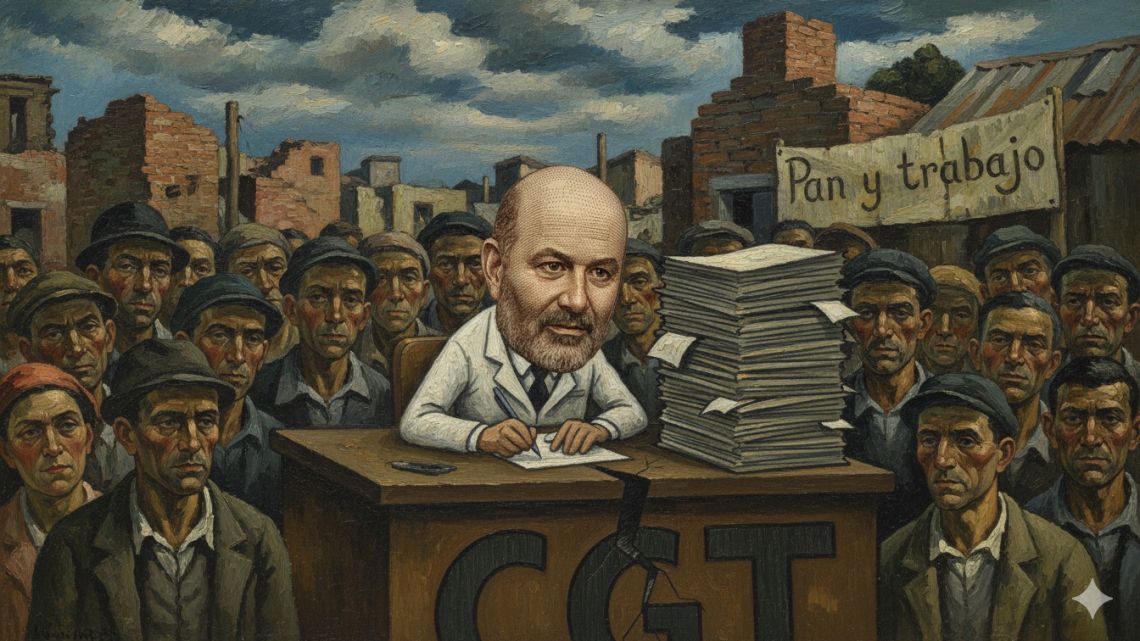

La CGT se prepara para celebrar hoy un congreso clave en el club Obras Sanitarias, donde se renovarán las autoridades de la central obrera. Aunque todos los sectores proclamaron la intención de mantener la unidad, existen tensiones sobre la estrategia a adoptar: persistente debate entre una postura dialoguista frente al gobierno de Javier Milei y una opción de confrontación ante iniciativas como la reforma laboral.

Si las últimas negociaciones prosperan, la nueva conducción de la CGT estará integrada por un triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), que encabezarán un Consejo Directivo de 50 miembros. Las tensiones internas llegaron hasta el final, sobre todo por la resistencia de Luis Barrionuevo, Roberto Fernández y Omar Maturano, aunque figuras históricas como Héctor Daer, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez lograron recomponer acuerdos para preservar la unidad. Según fuentes cercanas a la cúpula, el rol de Hugo Moyano fue determinante para sellar el equilibrio interno, al imponer la permanencia de Argüello y garantizar la representación de los Camioneros en la conducción.

La CGT deberá afrontar el desafío de enfrentar la reforma laboral que propone el Gobierno. Diversas voces internas advierten que las propuestas de modernización podrían erosionar los convenios colectivos y la estructura sindical. La central atraviesa un desgaste lento pero sostenido: tras los fuertes cuestionamientos durante la presidencia de Mauricio Macri, que derivaron en episodios de desborde, mostró mayor pasividad en el gobierno de Alberto Fernández, período en el que se profundizó la caída del poder adquisitivo. Ese declive redujo su protagonismo y se combina con la fuerte interna del peronismo, todavía en proceso de reconstrucción tras la última derrota electoral.

También es evidente que las transformaciones del trabajo, como la irrupción del empleo por aplicaciones, obligan a repensar las formas clásicas de organización sindical y modifican la subjetividad del propio trabajador.

Que Milei y los libertarios tengan tanta pregnancia entre los trabajadores de aplicaciones evidencia esos cambios en la subjetividad. A pesar de la precarización que implican esos empleos, hay quienes adhieren al relato de la “libertad” que permiten en términos de horario y organización personal, aunque la soledad del trabajador frente a la plataforma dificulta la organización colectiva y la negociación salarial.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, vinculado al kirchnerismo, insiste en la necesidad de definir un programa de acción que incluya la defensa del salario, paritarias libres y la revisión de la deuda externa. Para él, sin una estrategia que frene el endeudamiento del país no será posible sostener un desarrollo industrial sustentable.

Por otro lado, hay sectores más dialoguistas, como el que representa Martínez, que promueven la participación sindical en el “consejo de mayo” para debatir las reformas con el Gobierno. Sin embargo, incluso ese sector mostró críticas hacia las últimas declaraciones de Federico Sturzenegger, que atacaron las negociaciones colectivas y podrían dejar a los sindicatos en un papel meramente testimonial.

El ministro de Desregulación y Transformación del gobierno de Javier Milei afirmó desde España que pretende desarticular la estructura gremial instaurando convenios colectivos por empresa por sobre los generales por actividad. El abogado laboralista Gustavo Ciampa y el exministro de Trabajo Carlos Tomada señalaron que ese modelo ya fracasó antes y vulnera principios constitucionales.

El argumento oficial sostiene que los sindicatos obstaculizan la creación de empleo y que los convenios generales son rígidos e inmodificables. Durante una entrevista en Radio Mitre, Sturzenegger afirmó: “En Argentina, como en Italia, las negociaciones son por sector y aplican a todo el país. Por ahí se ponen de acuerdo los productores con Toyota, en Campana, y le imponés ese salario a un productor de Salta, que por ahí no puede pagarlo”

Ayer, en Modo Fontevecchia, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que la reforma laboral propuesta por el Gobierno puede resultar contraproducente si no se acompaña de un proyecto industrial sólido. Admitió que el sector necesita una modernización de las leyes laborales para mejorar la productividad y la competitividad, pero advirtió que, en un contexto de caída de la industria, la reforma podría terminar generando más desempleo que puestos de trabajo.

Rosato alertó que, en la situación actual, una reforma laboral podría convertirse en una herramienta para despedir personal a menor costo en lugar de promover empleo nuevo. Con tarifas energéticas en aumento y una demanda en descenso, muchas empresas operan por debajo del punto de equilibrio. En ese escenario, concluyó, cualquier cambio que no contemple la recuperación industrial agravará la crisis y acelerará el cierre de PyMEs.

“¿Cuál es la herramienta que tengo para despedir gente a bajo costo? Va a ser la reforma laboral. Entonces, en vez de transformarse en una manera para generar empleo, esa reforma laboral se va a transformar en una manera para generar desempleo”, declaró Rosato.

Durante las últimas dos décadas, las reformas laborales en distintos países siguieron un patrón de flexibilización del empleo y descentralización de la negociación colectiva. Medidas presentadas como estímulos para la competitividad y la inversión modificaron las reglas del empleo estable. Casos como la reforma de Brasil (2017), los códigos laborales de India (2019–2020) o las ordenanzas laborales de Francia (2016–2017) muestran una tendencia a permitir más acuerdos a nivel de empresa y a reducir la rigidez de las protecciones laborales.

No obstante, muchos sindicatos y especialistas advierten que, aunque estas reformas buscaron dinamizar la economía, también debilitaron la capacidad de negociación de los trabajadores y ampliaron las brechas en la calidad del empleo.

En Europa, procesos de flexibilización iniciados en los 2000, como las reformas Hartz en Alemania o la reforma laboral en España de 2012, siguen suscitando debate sobre su impacto social.

En conjunto, el panorama global refleja un reacomodamiento de los marcos laborales: los Estados buscan adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos, pero enfrentan el desafío de no erosionar los derechos colectivos que garantizan la estabilidad y la representación de los trabajadores.

Por otro lado, el proceso de desindicalización constituye una de las transformaciones más notorias del mundo del trabajo contemporáneo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la densidad sindical —es decir, la proporción de trabajadores afiliados a sindicatos— ha caído de forma sostenida desde los años 80, especialmente en los países industrializados. Factores estructurales como la desindustrialización, el auge del empleo en servicios y la expansión de formas de trabajo precario o informal han reducido el campo tradicional de acción sindical.

Y esta tendencia también tiene su correlato en Argentina que, aunque en descenso, mantiene un nivel de sindicalización superior al promedio mundial. Se estima que más del 35% de los trabajadores en blanco están sindicalizados, lo que, de todas maneras, es una proporción baja del total de ocupados si se considera que casi la mitad está en la informalidad. Es decir, ese 35% del 50% equivale a menos del 20%.

Algunos movimientos sindicales buscan renovarse y adaptarse al nuevo escenario, impulsando la organización de trabajadores de plataformas, la paridad de género en sus estructuras y la cooperación internacional. No obstante, la desindicalización sigue siendo uno de los retos centrales para el trabajo decente en el siglo XXI. Es probable que exista una relación entre la desindicalización y la desafiliación de los partidos políticos.

En Estados Unidos, donde en los últimos años se observó una cierta ola de sindicalización, también hubo intentos fallidos, como el emblemático caso de Amazon en el centro de distribución de Bessemer, Alabama. Allí los trabajadores de Amazon votaron en abril de 2021 con un resultado de 1.798 votos contra sindicalizarse frente a 738 votos a favor, lo que significó un rechazo mayoritario a la unión con el sindicato Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Los informes indican que Amazon desplegó una intensa campaña anti-sindicato —incluyendo reuniones obligatorias con empleados, mensajes de texto y folletos que instaban a votar “NO”— bajo el argumento de que la sindicalización tendría efectos adversos para los trabajadores, y finalmente logró convencer a la mayoría de votar en contra.

Respecto de las jornadas laborales, hay diferencias importantes entre países que ilustran los contextos en que operan los sindicatos y las reformas. Por ejemplo, en Chile en 2023 se aprobó una ley para reducir progresivamente la jornada semanal de 45 horas hacia 40 horas en un plazo de cinco años. En Brasil la jornada estándar legal es de 44 horas semanales.

En el caso de China, si bien la ley estipula un límite de 8 horas diarias y no más de 44 horas semanales en promedio para los trabajadores normales, en la práctica existen sectores donde se trabaja 9 horas diarias, seis días por semana, o sea, hasta 54 horas, especialmente en la industria tecnológica. Estas diferencias muestran que el marco horario legal —y su grado de cumplimiento— es un factor relevante para entender tanto la negociación colectiva como los retos sindicales, la productividad y la competitividad en esas regiones.

En Argentina, pese a contar con la jornada laboral de 8 horas, los bajos salarios promovieron el pluriempleo. La extensión de la jornada es una tendencia creciente: casi un tercio de los ocupados trabaja más de nueve horas diarias, y los asalariados registrados son los más afectados. Muchos trabajadores llegan a dedicar entre 60 y 70 horas semanales para sostener su nivel de vida, sin conseguir estabilidad. La pérdida de tiempo libre, la fatiga y el desgaste físico y mental son consecuencias frecuentes de este modelo laboral.

El deterioro del salario explica en buena medida esta realidad. Entre 2016 y 2023, los ingresos reales cayeron alrededor de un 40%, y hoy un asalariado promedio apenas cubre dos canastas básicas. Argentina pasó de tener salarios que superaban la línea de pobreza a ubicarse entre los países donde el ingreso laboral alcanza apenas para sobrevivir. Este fenómeno afecta a trabajadores formales e informales y golpea especialmente a las mujeres, quienes enfrentan mayores niveles de precariedad e informalidad.

Muchos empleados registrados complementan sus ingresos con actividades informales o en plataformas digitales, aspectos que las estadísticas oficiales todavía no reflejan por completo. La crisis se manifiesta menos en el desempleo que en la precarización: más horas, múltiples trabajos y menor calidad de vida. El trabajo formal dejó de ser sinónimo de bienestar y la pérdida del poder adquisitivo amenaza con transformar estructuralmente el mercado laboral argentino.

Juan Domingo Perón sostenía que la única verdad es la realidad, y la realidad demostró que estas leyes laborales han profundizado la precarización: más de la mitad de los trabajadores no están registrados ni mucho menos sindicalizados, y quienes cobran en blanco perciben salarios con la menor capacidad de consumo de los últimos 50 años.

El mercado terminó aplicando reformas laborales que la política no resolvió: como los costos laborales resultan altos, los sueldos en blanco tienden a bajar para adecuarse a la productividad al incorporar el costo de la llamada “industria del juicio”, lo que impacta a todos los trabajadores. Por ello, varios proyectos alternativos al del Gobierno plantean un aporte mensual a un fondo de desvinculación —como ocurre en Brasil y en la obra pública en Argentina— que elimine los reclamos judiciales indemnizatorios y sistematice la alternancia laboral con cobertura. Esa podría ser la reforma que realmente genere empleo, reduzca los conflictos y aumente la productividad en beneficio de la economía en su conjunto.

En definitiva, el empleo y las relaciones laborales requieren un debate amplio para encontrar un camino que beneficie a todas las partes: que impulse la producción y permita una redistribución del excedente que mejore las condiciones de trabajo. En el pasado, empresas, Estado y sindicatos participaban de esas discusiones; hoy el problema es que los sindicatos no representan a la mitad de los trabajadores que no están registrados, y son justamente esos quienes no tienen voz.

Si la reforma de Milei y Sturzenegger, más que un intento de modernización productiva, se orientara a restar poder a las estructuras gremiales, su triunfo sería pírrico: el problema no son los sindicatos, sino un sistema que genera costo laboral adicional por la conflictividad judicial que impone, lo que empujó a la mitad del país a permanecer fuera del registro formal. Los empresarios no identifican a los sindicatos como la raíz del problema, sino a los costos derivados de la conflictividad judicial laboral.

La CGT tendrá el desafío de redefinir su rol ante un escenario en el que las nuevas formas de empleo exigen una renovación profunda de sus estrategias. El sindicalismo argentino, que históricamente actuó como contrapeso social y político, encuentra cada vez más dificultades para cumplir ese papel porque la mitad de los trabajadores no tiene una relación laboral registrada. Hoy representan al 35% que está afiliado del 50% que cobra en blanco, es decir menos de uno de cada cinco trabajadores, y entre el resto figuran muchos que votaron por Javier Milei.

La CGT deberá buscar un equilibrio entre una confrontación socialmente aceptable y la adaptación; en ambos casos necesitará reconstruir legitimidad frente a una clase trabajadora cada vez más fragmentada, empobrecida y con aspiraciones y concepciones del siglo XXI.

TV/ff